Bahngeschichte

Historie der Schmalspurbahn Kohlmühle - Hohnstein (KH-Linie, spätere KBS 165f

Von Mai 1897 bis Mai 1951 verkehrte von Goßdorf-Kohlmühle nach Hohnstein die einzige

Schmalspurbahn der Sächsischen Schweiz.

Ab 1883, also 14 Jahre lang, hatten Stadt und einflussreiche Bürger um eine Bahnverbindung

gekämpft, bis sie schmalspurig durch das Tal des Schwarzbaches verwirklicht wurde.

Der Verein hat zur Geschichte der Bahn eine reich bebilderte Broschüre herausgebracht, die wir dem

interssierten Leser empfehlen möchten. Erhältlich ist diese Broschüre in unserem Souvenirshop zum

Versand oder vor Ort in Lohsdorf oder Kohlmühle.

Bau und Eröffnung der Schwarzbachbahn

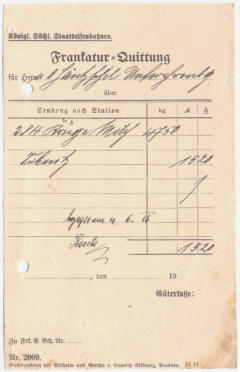

Im April 1896 begann der Bau der Schmalspurstrecke von Kohlmühle nach Hohnstein in 750 mm Spurweite. Eine Besonderheit stellte der Bau der beiden Tunnel dar – sie sind 63 bzw. 38 m lang und die einzigen noch heute erhaltenen Schmalspurbahntunnel in Sachsen. Um die Gegebenheiten des Geländes zu bewältigen, wurden Einschnitte, Dämme, eine Vielzahl von Brücken, darunter zwei größere Betonbrücken, errichtet. 1896 bauten pro Monat im Durchschnitt 362 Arbeiter an der Strecke, im Juni sogar 502. Dadurch schritt der Bau rasch voran. Innerhalb von einem Jahr war die Strecke fertiggestellt. Vom 28. April ist die Ankunft eines ersten Probezuges mit Lok 110 auf dem Bf. Hohnstein dokumentarisch überliefert. Am 30. April 1897 erfolgte die feierliche Eröffnung. Mit Fahnen, Girlanden und Kränzen an den Häusern brachten die Anwohner ihre Freude über die Errichtung der Bahn zum Ausdruck. Eine Karte für den Festzug soll 3 Reichsmark gekostet haben. Insgesamt wurden 94793 m³ Erdmassen bewegt, 2183 m³ Beton, 4751 Schienen und 14600 Schwellen verbaut. Die Gesamtbaukosten betrugen 1.375.783,58 RM. Mit der Eröffnung der Schmalspurbahn kam alsbald das Ende der seit 1842 unter Regie der Hohnsteiner Familie Vetter verkehrenden Postkutschen zwischen Schandau und Hohnstein. Die letzte Fahrt endete am 31. Mai 1897 in Hohnstein.

Strecke und Kunstbauten

Beginnend im Sebnitztal, am Übergangsbahnhof Kohlmühle, beginnt die Strecke nach Hohnstein auf einer Höhe von 146,47m ü NN. Es gab außer dem Bahnsteiggleis ein Umfahrgleis, ein Abstellgleis und ein Ladegleis. Eine Überladerampe für Schmalspurfahrzeuge auf Regelspurwagen sowie eine Güter-umladehalle und ein einständiger Lokschuppen waren ebenfalls vorhanden. Auf der Strecke zur Station Lohsdorf wurden 3 Brücken über den Sebnitzbach, zwei parallel zur Regelspur und eine als Stampfbetonbrücke freistehend, gebaut. 2 Tunnel, der Schwarzbergtunnel (68m) und der Maulbergtunnel (39m), sowie 4 kleinere baugleiche Stahlträgerbrücken über den Schwarzbach brauchte man, um Lohsdorf zu erreichen. Die Stationen Lohsdorf, Unterehrenberg und Oberehrenberg hatten je ein Umfahrgleis und ein kurzes Ladegleis. Ab Lohsdorf folgten wieder 2 Stahlträgerbrücken, die letzte kurz bevor der Schwarzbach in Richtung Krumhermsdorf nach rechts abbiegt. Die Bahn folgte nun dem Ehrenberger Dorfbach und überquert diesen mehrmals mittels kleiner Stampfbetonbrücken. Hinter Ehrenberg folgte ein Einschnitt, an den sich eine sehr langgezogene Linkskurve anschloss. Über die Hochebene, mit dem höchsten Punkt von 358,96m, schwenkte die Strecke dann im Rechtsbogen zum Hohnsteiner Bahnhof ein, der oberhalb der Hohnsteiner Burg am gegenüberliegenden Berg angelegt wurde. Kurz vor der Bahnhofseinfahrt wurde nochmals ein kleiner Stampfbetonviadukt überquert. Der Bahnhof liegt auf einer Höhe von 330,08m. Das Empangsgebäude aus roten Backsteinen ist bis heute erhalten. Der Güterschuppen und der 2-ständige Lokschuppen hingegen nicht mehr.Zeit des Bahnbetriebes 1897 bis 1951

Das Verkehrsaufkommen war zwar immer bescheiden, so kam es beispielsweise nie zu dem anderswo üblichen und auch hier trotz der Tunnel durchaus möglichen Rollbockverkehr, doch für die Einwohner, Bauern und Gewerbetreibenden ergab sich eine wesentliche Erleichterung ihrer Lebensumstände und Arbeitsbedingungen. Der dichteste Verkehr wurde in den 30er Jahren abgewickelt, als die zunehmende Anzahl von Wanderern und Sommerfrischlern einen stärkeren Ausflugsverkehr zur Folge hatte. Nach der Niederlage Deutschlands im 2. Weltkrieg trieb die Not, die mit der so genannten Befreiung über die Menschen hereinbrach, insbesondere die Bevölkerung der Städte auf das Land, wo sie ihr oft mühselig erworbenes Eigentum gegen Nahrungsmittel eintauschten. Im Volksmund nannte man diese Fahrten "Hamsterfahrten", doch wer die "Hamster" waren, die Städter, die mit Taschen voller Kartoffeln und Speck nach Hause fuhren, oder die Bauern, bei denen selbst in den Stallungen Teppiche gelegen haben sollen, sei dahingestellt. Den Bahnlinien brachte dieser Handel jedenfalls viel Verkehr.

Fotos: Sammlung Förster

Fotos: Sammlung Förster

Fotos: Sammlung Förster

Fotos: Sammlung Förster

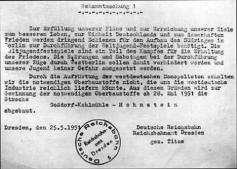

Die Demontage der Bahn

Die Strecke nach Hohnstein war der Reparationsdemontage entgangen, doch weil sich das Leben wieder weitgehend normalisiert hatte, an Tourismus aber noch nicht zu denken war, sanken die Beförderungsleistungen deutlich, und der durch die Teilung Europas und Deutschlands in zwei entgege gesetzte Systeme hervorgerufene Kalte Krieg schien manchem Entscheidungsträger Maßnahmen nötig zu machen, die üble Folgen hatten. Im Zuge der Isolation Westberlins sollte auch der Eisenbahnverkehr um diesen Teil der Stadt herumgeführt werden, weshalb der "Berliner Außenring" errichtet wurde. In diesem Zusammenhang erfolgten trotz deutlicher Proteste binnen kurzer Zeit Stilllegung und Abbau der Bahnstrecke nach Hohnstein. Anders als anderswo hinterließ der Streckenabbau deutliche Zeichen der Bahn. Bahntrasse, Durchlässe, Brücken, die Tunnel sind weitgehend erhalten geblieben und bei einer Wanderung entlang der Strecke deutlich sichtbar. Das Ende der sozialistischen Entmündigung führte zwar zu vielen privaten Wiederaufbaubemühungen an alten, insbesondere schmalspurigen Bahnlinien. Viele Menschen wanderten auch an der Strecke nach Hohnstein entlang, und etliche mögen von einer Reaktivierung geträumt haben, doch erst Ende 1994 fand sich jemand, der aus einem "man müsste doch" zu ernsthaften Bemühungen kam. Eine sehr ausführliche Fotodokumentation finden Sie im Internet bei www.stillgelegt.de unter stillgelegt/sachsen, zusammengestellt und fotografiert von Herrn Martin Wollmann. Der Preßkurier schreibt in seiner Ausgabe 3/2001 auf Seite 31 unter dem Titel Eisenbahn- Geschichte folgenden Beitrag über die Schwarzbachbahn: Prolog: Um Eisenbahngeschichte hautnah erleben zu können, helfen heute Erzählungen , Bilder und oftmals auch Schmalfilme. Grundlage jeder Forschung bleiben jedoch Akten. Im Bestand des Sächsischen Hauptstaatsarchivs in Dresden entdeckte Redakteur Andre Marks vor kurzem verschiedene Schriftstücke, die die Bemühungen der Anliegergemeinden der Strecke Goßdorf-Kohlmühle in der Sächsischen Schweiz belegen, den am 28. Juli 1947 wegen Lokmangel eingestellten Zugverkehr wieder aufzunehmen. Aus diesen Unterlagen sei in Folge auszugsweise zitiert: Verhalten der Eisenbahn befremdet Drei Tage nach der Einstellung des Betriebes auf der Schmalspurbahn von Goßdorf-Kohlmühle wandte sich Hohnsteins Bürgermeister Wischetzky am 1. August 1947 an die Rbd Dresden:"Ich finde es befremdend, daß man es nicht einmal für nötig hält, uns als Stadtverwaltung zu informieren ..." In Hohnstein sei deshalb eine "allgemeine Aufruhr". Gegen die Einstellung des Zugverkehrs lege man "strengsten Protest" ein, da Hohnstein bei der Güterbeförderung völlig auf die Kleinbahn angewiesen sei, wie auch viele Arbeiter nur durch die Bahnlinie nach Kohlmühle oder Bad Schandau zur Arbeit gelangen könnten. Am 3. August 1947 erhob die Genossenschaft Ehrenberg "gegen die Stillegung ... nachdrücklich Beschwerde". Die "Vornahme jeder Güterbewegung" sein so "fast zur Unmöglichkeit geworden", klagte der Verfasser des Schreibens. Die Wiederinbetriebnahme der Strecke bezeichnete er als "direkte Lebensfrage für unser Gebiet". Im Antwortschreiben der Rbd Dresden vom 5. August (!) verweist die Reichsbahn darauf, daß es "uns an betriebsfähigen Schmalspurlokomotiven mangelt. Über die voraussichtliche Dauer der Betriebseinstellung können wir zunächst nichts sagen." Man sei aber bemüht, den Zugverkehr baldestmöglich wieder aufzunehmen. An den Bürgermeister antwortete die Rbd Dresden erst am 11. August 1947. Auch ihm konnten keine Angaben über "die voraussichtliche Dauer der Betriebseinstellung" gemacht werden - jedoch: "Selbstverständlich sind wir bemüht, die getroffene Maßnahme, die auch nur notgedrungen durchgeführt werden mußte, aufzuheben, sobald genügend betriebsfähige Schmalspurlokomotiven zur Verfügung stehen." Epilog Wann der Verkehr 1947 wieder aufgenommen wurde, ging aus den gefundenen Akten nicht hervor. Doch er wurde, wissen wir heute. 99 555 stand alsbald zur Verfügung, die später teils von 99 606 abgelöst wurde. Im Mai 1951 stellte die Deutsche Reichsbahn erneut den Zugverkehr ein. Doch diesmal sollte es für immer sein. Wie die Anlieger darauf reagierten - dies könnte sicher noch in anderen Akten zu finden sein ...Der letzte Zug

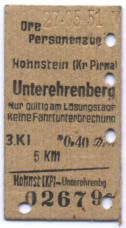

Nach 1945, als der Wiederaufbau der zerstörten Städte und das Überwinden der Kriegsfolgen zu bewältigen waren, war eine romantische Dampfzugfahrt nicht Grund genug zur Erhaltung der Bahn. Am 27. Mai 1951 fuhr der letzte planmäßige Zug. Ein Fotograf hielt den vorletzten Zug, GmP 11052 mit Lok 99 555, fast vom selben Standpunkt fest wie 54 Jahre zuvor. Vor der Lok der Hohnsteiner Buchdrucker Arnold, der auch in Max Jacobs Autobiographie erwähnt ist.

Fotos: Sammlung Förster

Historie der Schmalspurbahn Kohlmühle - Hohnstein

(KH-Linie, spätere KBS 165f

Von Mai 1897 bis Mai 1951 verkehrte von Goßdorf-Kohlmühle nach

Hohnstein die einzige Schmalspurbahn der Sächsischen Schweiz.

Ab 1883, also 14 Jahre lang, hatten Stadt und einflussreiche Bürger um eine

Bahnverbindung gekämpft, bis sie schmalspurig durch das Tal des

Schwarzbaches verwirklicht wurde.

Der Verein hat zur Geschichte der Bahn eine reich bebilderte Broschüre

herausgebracht, die wir dem interssierten Leser empfehlen möchten.

Erhältlich ist diese Broschüre in unserem Souvenirshop zum Versand oder

vor Ort in Lohsdorf oder Kohlmühle.

Bau und Eröffnung der Schwarzbachbahn

Im April 1896 begann der Bau der Schmalspurstrecke von Kohlmühle nach Hohnstein in 750 mm Spurweite. Eine Besonderheit stellte der Bau der beiden Tunnel dar – sie sind 63 bzw. 38 m lang und die einzigen noch heute erhaltenen Schmalspurbahntunnel in Sachsen. Um die Gegebenheiten des Geländes zu bewältigen, wurden Einschnitte, Dämme, eine Vielzahl von Brücken, darunter zwei größere Betonbrücken, errichtet. 1896 bauten pro Monat im Durchschnitt 362 Arbeiter an der Strecke, im Juni sogar 502. Dadurch schritt der Bau rasch voran. Innerhalb von einem Jahr war die Strecke fertiggestellt. Vom 28. April ist die Ankunft eines ersten Probezuges mit Lok 110 auf dem Bf. Hohnstein dokumentarisch überliefert. Am 30. April 1897 erfolgte die feierliche Eröffnung. Mit Fahnen, Girlanden und Kränzen an den Häusern brachten die Anwohner ihre Freude über die Errichtung der Bahn zum Ausdruck. Eine Karte für den Festzug soll 3 Reichsmark gekostet haben. Insgesamt wurden 94793 m³ Erdmassen bewegt, 2183 m³ Beton, 4751 Schienen und 14600 Schwellen verbaut. Die Gesamtbaukosten betrugen 1.375.783,58 RM. Mit der Eröffnung der Schmalspurbahn kam alsbald das Ende der seit 1842 unter Regie der Hohnsteiner Familie Vetter verkehrenden Postkutschen zwischen Schandau und Hohnstein. Die letzte Fahrt endete am 31. Mai 1897 in Hohnstein.

Strecke und Kunstbauten

Beginnend im Sebnitztal, am Übergangsbahnhof Kohlmühle, beginnt die Strecke nach Hohnstein auf einer Höhe von 146,47m ü NN. Es gab außer dem Bahnsteiggleis ein Umfahrgleis, ein Abstellgleis und ein Ladegleis. Eine Überladerampe für Schmalspurfahrzeuge auf Regelspurwagen sowie eine Güter-umladehalle und ein einständiger Lokschuppen waren ebenfalls vorhanden. Auf der Strecke zur Station Lohsdorf wurden 3 Brücken über den Sebnitzbach, zwei parallel zur Regelspur und eine als Stampfbetonbrücke freistehend, gebaut. 2 Tunnel, der Schwarzbergtunnel (68m) und der Maulbergtunnel (39m), sowie 4 kleinere baugleiche Stahlträgerbrücken über den Schwarzbach brauchte man, um Lohsdorf zu erreichen. Die Stationen Lohsdorf, Unterehrenberg und Oberehrenberg hatten je ein Umfahrgleis und ein kurzes Ladegleis. Ab Lohsdorf folgten wieder 2 Stahlträgerbrücken, die letzte kurz bevor der Schwarzbach in Richtung Krumhermsdorf nach rechts abbiegt. Die Bahn folgte nun dem Ehrenberger Dorfbach und überquert diesen mehrmals mittels kleiner Stampfbetonbrücken. Hinter Ehrenberg folgte ein Einschnitt, an den sich eine sehr langgezogene Linkskurve anschloss. Über die Hochebene, mit dem höchsten Punkt von 358,96m, schwenkte die Strecke dann im Rechtsbogen zum Hohnsteiner Bahnhof ein, der oberhalb der Hohnsteiner Burg am gegenüberliegenden Berg angelegt wurde. Kurz vor der Bahnhofseinfahrt wurde nochmals ein kleiner Stampfbetonviadukt überquert. Der Bahnhof liegt auf einer Höhe von 330,08m. Das Empangsgebäude aus roten Backsteinen ist bis heute erhalten. Der Güterschuppen und der 2-ständige Lokschuppen hingegen nicht mehr.Zeit des Bahnbetriebes 1897 bis 1951

Das Verkehrsaufkommen war zwar immer bescheiden, so kam es beispielsweise nie zu dem anderswo üblichen und auch hier trotz der Tunnel durchaus möglichen Rollbockverkehr, doch für die Einwohner, Bauern und Gewerbetreibenden ergab sich eine wesentliche Erleichterung ihrer Lebensumstände und Arbeitsbedingungen. Der dichteste Verkehr wurde in den 30er Jahren abgewickelt, als die zunehmende Anzahl von Wanderern und Sommerfrischlern einen stärkeren Ausflugsverkehr zur Folge hatte. Nach der Niederlage Deutschlands im 2. Weltkrieg trieb die Not, die mit der so genannten Befreiung über die Menschen hereinbrach, insbesondere die Bevölkerung der Städte auf das Land, wo sie ihr oft mühselig erworbenes Eigentum gegen Nahrungsmittel eintauschten. Im Volksmund nannte man diese Fahrten "Hamsterfahrten", doch wer die "Hamster" waren, die Städter, die mit Taschen voller Kartoffeln und Speck nach Hause fuhren, oder die Bauern, bei denen selbst in den Stallungen Teppiche gelegen haben sollen, sei dahingestellt. Den Bahnlinien brachte dieser Handel jedenfalls viel Verkehr.Der letzte Zug

Nach 1945, als der Wiederaufbau der zerstörten Städte und das Überwinden der Kriegsfolgen zu bewältigen waren, war eine romantische Dampfzugfahrt nicht Grund genug zur Erhaltung der Bahn. Am 27. Mai 1951 fuhr der letzte planmäßige Zug. Ein Fotograf hielt den vorletzten Zug, GmP 11052 mit Lok 99 555, fast vom selben Standpunkt fest wie 54 Jahre zuvor. Vor der Lok der Hohnsteiner Buchdrucker Arnold, der auch in Max Jacobs Autobiographie erwähnt ist.Die Demontage der Bahn

Die Strecke nach Hohnstein war der Reparationsdemontage entgangen, doch weil sich das Leben wieder weitgehend normalisiert hatte, an Tourismus aber noch nicht zu denken war, sanken die Beförderungsleistungen deutlich, und der durch die Teilung Europas und Deutschlands in zwei entgege gesetzte Systeme hervorgerufene Kalte Krieg schien manchem Entscheidungsträger Maßnahmen nötig zu machen, die üble Folgen hatten. Im Zuge der Isolation Westberlins sollte auch der Eisenbahnverkehr um diesen Teil der Stadt herumgeführt werden, weshalb der "Berliner Außenring" errichtet wurde. In diesem Zusammenhang erfolgten trotz deutlicher Proteste binnen kurzer Zeit Stilllegung und Abbau der Bahnstrecke nach Hohnstein. Anders als anderswo hinterließ der Streckenabbau deutliche Zeichen der Bahn. Bahntrasse, Durchlässe, Brücken, die Tunnel sind weitgehend erhalten geblieben und bei einer Wanderung entlang der Strecke deutlich sichtbar. Das Ende der sozialistischen Entmündigung führte zwar zu vielen privaten Wiederaufbaubemühungen an alten, insbesondere schmalspurigen Bahnlinien. Viele Menschen wanderten auch an der Strecke nach Hohnstein entlang, und etliche mögen von einer Reaktivierung geträumt haben, doch erst Ende 1994 fand sich jemand, der aus einem "man müsste doch" zu ernsthaften Bemühungen kam. Eine sehr ausführliche Fotodokumentation finden Sie im Internet bei www.stillgelegt.de unter stillgelegt/sachsen, zusammengestellt und fotografiert von Herrn Martin Wollmann. Der Preßkurier schreibt in seiner Ausgabe 3/2001 auf Seite 31 unter dem Titel Eisenbahn-Geschichte folgenden Beitrag über die Schwarzbachbahn: Prolog: Um Eisenbahngeschichte hautnah erleben zu können, helfen heute Erzählungen , Bilder und oftmals auch Schmalfilme. Grundlage jeder Forschung bleiben jedoch Akten. Im Bestand des Sächsischen Hauptstaatsarchivs in Dresden entdeckte Redakteur Andre Marks vor kurzem verschiedene Schriftstücke, die die Bemühungen der Anliegergemeinden der Strecke Goßdorf-Kohlmühle in der Sächsischen Schweiz belegen, den am 28. Juli 1947 wegen Lokmangel eingestellten Zugverkehr wieder aufzunehmen. Aus diesen Unterlagen sei in Folge auszugsweise zitiert: Verhalten der Eisenbahn befremdet Drei Tage nach der Einstellung des Betriebes auf der Schmalspurbahn von Goßdorf-Kohlmühle wandte sich Hohnsteins Bürgermeister Wischetzky am 1. August 1947 an die Rbd Dresden:"Ich finde es befremdend, daß man es nicht einmal für nötig hält, uns als Stadtverwaltung zu informieren ..." In Hohnstein sei deshalb eine "allgemeine Aufruhr". Gegen die Einstellung des Zugverkehrs lege man "strengsten Protest" ein, da Hohnstein bei der Güterbeförderung völlig auf die Kleinbahn angewiesen sei, wie auch viele Arbeiter nur durch die Bahnlinie nach Kohlmühle oder Bad Schandau zur Arbeit gelangen könnten. Am 3. August 1947 erhob die Genossenschaft Ehrenberg "gegen die Stillegung ... nachdrücklich Beschwerde". Die "Vornahme jeder Güterbewegung" sein so "fast zur Unmöglichkeit geworden", klagte der Verfasser des Schreibens. Die Wiederinbetriebnahme der Strecke bezeichnete er als "direkte Lebensfrage für unser Gebiet". Im Antwortschreiben der Rbd Dresden vom 5. August (!) verweist die Reichsbahn darauf, daß es "uns an betriebsfähigen Schmalspurlokomotiven mangelt. Über die voraussichtliche Dauer der Betriebseinstellung können wir zunächst nichts sagen." Man sei aber bemüht, den Zugverkehr baldestmöglich wieder aufzunehmen. An den Bürgermeister antwortete die Rbd Dresden erst am 11. August 1947. Auch ihm konnten keine Angaben über "die voraussichtliche Dauer der Betriebseinstellung" gemacht werden - jedoch: "Selbstverständlich sind wir bemüht, die getroffene Maßnahme, die auch nur notgedrungen durchgeführt werden mußte, aufzuheben, sobald genügend betriebsfähige Schmalspurlokomotiven zur Verfügung stehen." Epilog Wann der Verkehr 1947 wieder aufgenommen wurde, ging aus den gefundenen Akten nicht hervor. Doch er wurde, wissen wir heute. 99 555 stand alsbald zur Verfügung, die später teils von 99 606 abgelöst wurde. Im Mai 1951 stellte die Deutsche Reichsbahn erneut den Zugverkehr ein. Doch diesmal sollte es für immer sein. Wie die Anlieger darauf reagierten - dies könnte sicher noch in anderen Akten zu finden sein ...

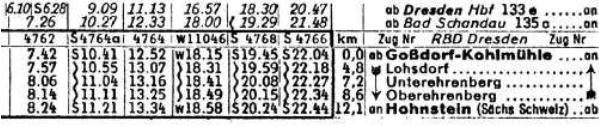

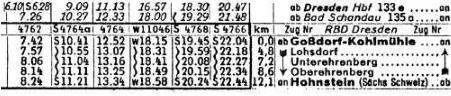

Fahrplan der Schwarzbachbahn